Radiosíntesis o cómo sobrevivir al fin del mundo

José Neptuno Rodríguez López

Académico de número de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia

Sábado, 17 de mayo 2025, 08:04

Resulta descorazonador que el siglo XXI parezca sacado de un guion de Hollywood inspirado en mundos distópicos y apocalípticos. Visto lo visto, el amplio catálogo ... de ficción de cómo acabar con nuestro planeta no parece estar muy lejos de la realidad.

Sin duda, una de las formas de extinción de la humanidad, favorita entre los guionistas, es la propagación de un terrible virus que acabará con toda la población mundial y que, inexorablemente, nos recuerda a la pandemia por Covid 19 que asoló a nuestro planeta en 2020. 'Soy leyenda', '28 semanas después' o 'Guerra Mundial Z' son ejemplos de este tipo de películas.

También, de rabiosa actualidad son aquellos largometrajes que auguran el fin del mundo debido al calentamiento global del planeta. Frio extremo, lluvias torrenciales, desertización, terremotos, maremotos o erupciones volcánicas, todo ello como consecuencia del cambio climático. Entre mis favoritas, 'El día de mañana' y '2012'.

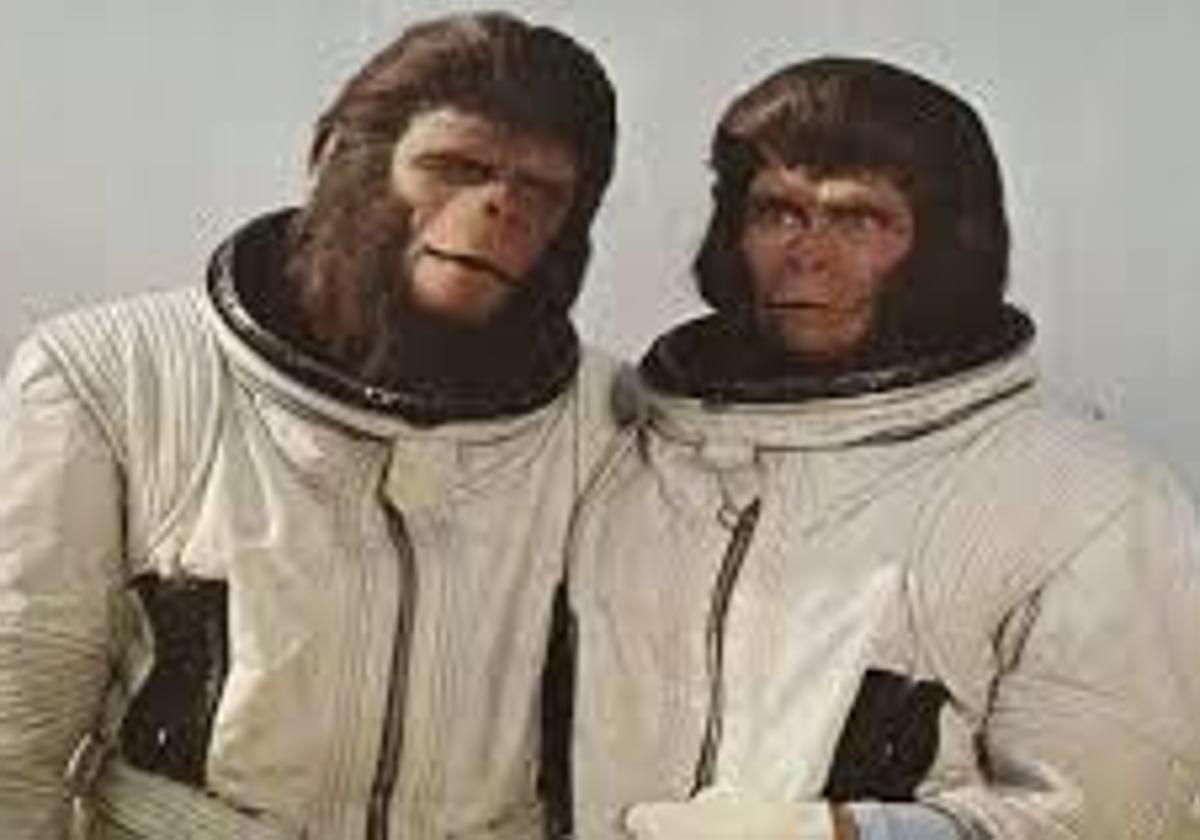

Si quitamos de esta lista aquellas películas en las que el fin del mundo es debido a una invasión alienígena, otro de los temas recurrentes es nuestra destrucción por la exposición a la radiación, preferentemente tras una guerra nuclear. Aquí tenemos, desde clásicos como 'El planeta de los simios' hasta películas más recientes y que, aunque inspiradas en el temor a la guerra fría del siglo pasado, no dejan de estar de actualidad debido al nuevo orden mundial; por ejemplo '2024: Apocalipsis nuclear'.

En este último caso, los desastres de las centrales nucleares de Chernóbil en Ucrania o de Fukushima en Japón constituyen un gran banco de pruebas de cómo nuestro planeta reaccionaría ante un Apocalipsis nuclear. Ya escribí en esta sección sobre los lobos mutantes de Chernóbil, y ahora también sabemos que, casi quince años después del accidente de Fukushima, más de 20 especies de animales viven en sus inmediaciones. Pero, sin duda, uno de los descubrimientos más fascinantes es la aparición en las paredes del reactor de Chernóbil de unos hongos que convierten la radiación gamma en energía química para su crecimiento.

Este proceso, conocido como radiosíntesis, por homología con la fotosíntesis de las plantas, es realizado gracias a un pigmento denominado melanina y que también se encuentra en la piel de los seres humanos para protegernos de la radiación ultravioleta del sol. Aunque sería pretencioso presagiar que el ser humano pudiera realizar radiosíntesis ante un hipotético desastre nuclear, al menos siempre quedarán estos hongos para sobrevivir al fin del mundo.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión