Sefarad y el silencio de los muertos

Sefarad es un sueño. Una palabra que nace dentro de la memoria y se queda a las puertas de la boca, sin llegar a pronunciarse. ... Se desvanece con la claridad de los días. Sefarad no tiene forma material. Sus calles son un territorio ancestral por donde pasean niños. El dédalo de la infancia. El lugar al que volver cuando el presente se oscurece. La geografía de los antepasados. El sostén de las generaciones. La savia vieja de los árboles plantados desde el origen de los tiempos. La ciudad que se esconde. La que está a punto de esclarecerse en el momento preciso en el que la conciencia rompe el jardín onírico de la noche. Sefarad no existe pero es el hogar de todo un pueblo de exiliados.

El nombre que el Tanaj (el Viejo Testamento para los judíos) reserva a la península ibérica es el de Sefarad. La descripción bíblica es inexistente, solamente una mención de pasada, una esquina geográfica para hablar de exilios, sufrimiento y distancia con Dios. Dice el Libro de Abdías que los huidos de Jerusalén que se encuentren en Sefarad (las letras hebreas responden a la forma exacta de la melancolía) deberán volver a la Tierra Prometida para colonizar el desierto del Neguev. Dura realidad para una población, la judía, que disponiendo de un clima suave, una huerta que alimentaba a medio mundo civilizado, con atardeceres hermosos bañados por la sierra y ríos previsibles, dejase la cuna de sus abuelos para ocupar una franja de nada. No, los judíos que habitaron la Sefarad histórica, la península ibérica, no hicieron caso del verso bíblico y se quedaron en tierras romanas, visigodas, árabes y luego castellanas y aragonesas hasta que declinó la tarde de su historia.

Y con el final, con Isabel y Fernando, tanto monta, monta tanto, se acabó el relato de los judíos en la península, pero nació el mito de Sefarad, un territorio imaginario al que acudir en las épocas oscuras del calendario, acorralados por persecuciones y decretos de expulsión. No todos los judíos optaron por el exilio. La mayoría de ellos se convirtieron al cristianismo. Se bautizaron en las aguas de la oportunidad y a cambio se quedaron con la casa, el barrio, las ocasionales disputas entre vecinos, las sospechas de conversos y las misas dominicales con asado de cerdo a la hora de comer. Paradójicamente, los que se quedaron en la Sefarad de los exiliados perdieron de golpe la visión de esa ensoñación mítica. Sefarad solamente existe para los derrotados, los huidos. Sefarad es España si se está lejos de España.

Los judíos expulsados fueron llamados sefardíes, en honor a ese territorio que dejaban y que había nacido en su imaginario. En los campos de sus abuelos, siglos después, se mantendría el fuego vivo de una memoria colectiva. Se avivaba el recuerdo gracias a una lengua ancestral, una rareza lingüística que se justifica solamente por el poder de la nostalgia. Los judíos mantuvieron, allá donde fueron, el habla de la tradición, ese español que a finales del siglo XV se estaba transformando, una lengua que nació en la distancia, fuera del contacto de sus hablantes, pero que compartía particularidades con el lenguaje de La Celestina y con la de la España de los pícaros.

Hoy en día, en barrios de ciudades como Estambul, Sarajevo o Sofía se escuchan voces que dicen «kayades» para reclamar silencio, que hablan de «vaziaduras» cuando no quieren nada, que anuncian «haberes buenos» para dar buenas noticias y que te miran la «ora de braso» para contemplar el reloj de la muñeca.

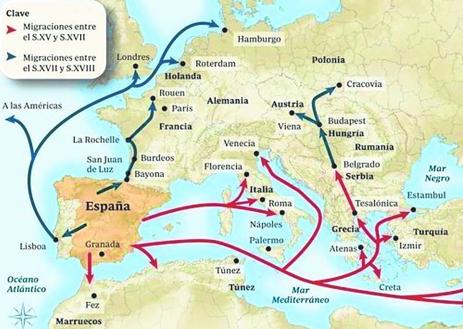

Los judíos sefardíes, lejos de Toledo, Gerona o Córdoba, marcharon con lo puesto y derramaron su expulsión por todo el Mediterráneo. En todos los lugares que habitaron tras la marcha hoy hay un poco de Sefarad: en el cementerio judío de Tánger, mirando al mar, con tumbas que ya no reciben seres queridos; en la casba de Fez, en la casa de Maimónides, donde ya no se estudia la cábala; en el ghetto de Roma, hasta la madrugada del 16 de octubre de 1943, cuando arrasaron con los habitantes que aún habían escapado de las garras nazis; en los canales de Venezia, multiplicando las lecturas de los libros en castellano en las ciudadelas del Adriático, Zara, Ragusa, Corfú hasta la isla de Creta. También la Sarajevo que nunca duerme, o en la Tesalónica griega, cuyos descendientes fueron masacrados en trenes camino de Auschwitz. Y en Estambul, en cuyo barrio de Balat aún se edita prensa en sefardí y el café rememora cierto aroma de naranjos de Sevilla.

El Mediterráneo sefardí, que logró sobrevivir a la expulsión de los Reyes Católicos y se aferró a la vida y a la memoria durante cinco siglos, hoy corre el peligro de su extinción. Pocos son ya los que mantienen viva la lengua que heredaron de sus abuelos y en las antiguas callejuelas de Sofía, Sarajevo, Ferrara o Roma ya no se escucha ese dulce acento de libro viejo, de poeta ancestral que nos retrotrae al habla que hubo de tener Garcilaso, pero que cuenta la historia del desgarro de una partida. Sefarad es un territorio imposible, porque nació de la expulsión y del rechazo. Pero en las recovecos de la memoria de los sefardíes aún hay una ciudad soñada. Se llama Toledo, Granada, Hervás o Lorca, y no hay que buscarla en el mapa, sino en el silencio de los muertos.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión