El hombre de cerriche

Clara Ruiz

Finalista

Lunes, 10 de junio 2024

Los zapatos del abuelo supuraban polvo; un reguero de barro y guijarros lo acompañaba a cada paso. El abuelo hundía los zapatos en el fango. Los pies embarrados buscaban caracoles prófugos; y yo lo ayudaba, y deseaba que su pisada fuera mi pisada. Me dijo que heredaría sus zapatos cuando muriera, pero lo enterraron con ellos puestos, y la tierra engulló su promesa.

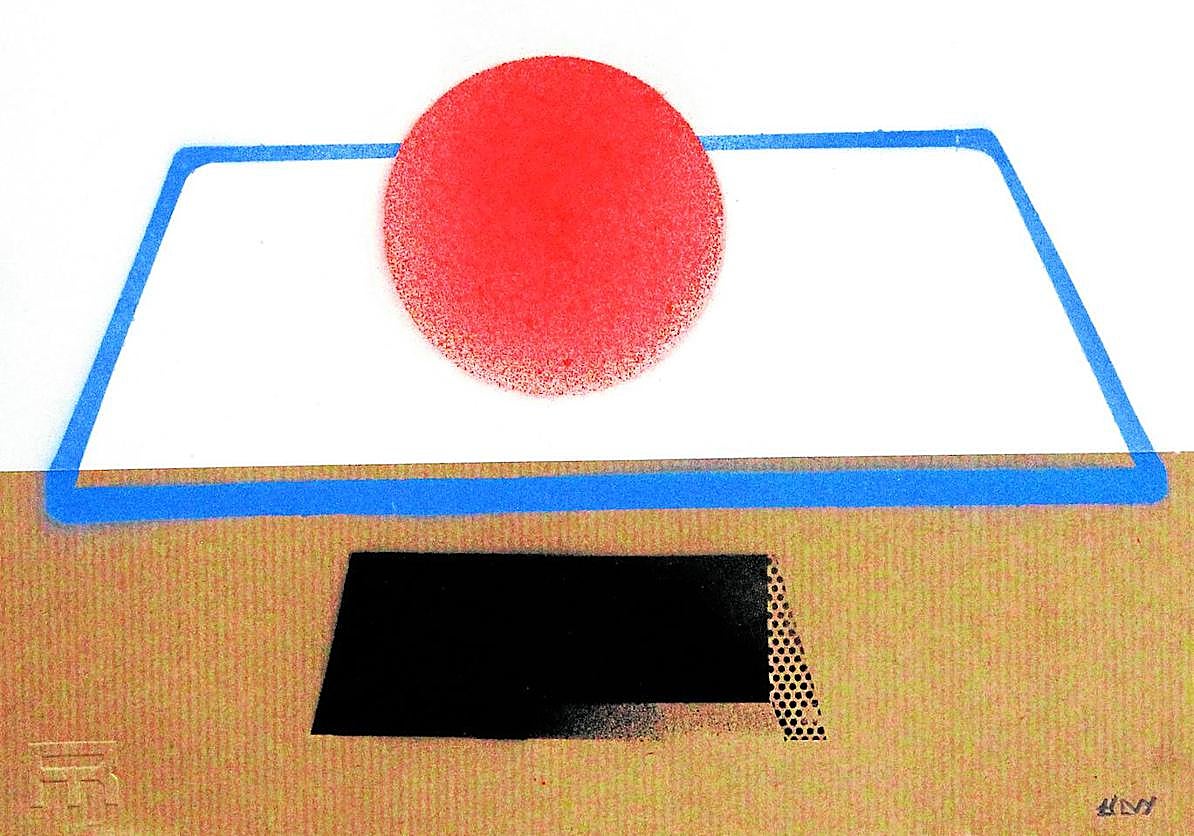

El abuelo solo se quitaba los zapatos cuando el Mirlo andaba cerca. Los fines de semana, el abuelo arrancaba maleza y erguía injertos en el área de la linde. Situado frente a la última hilera de árboles próximos a la linde, el Mirlo lo observaba, repantigado en su silla plegable con una lata de cerveza caliente en la mano. Ninguna valla oxidada se interponía entre las rutinas de los dos hombres; una cinta azul, tan vieja como los árboles de los alrededores, delimitaba las parcelas.

A un lado, el abuelo regaba, al otro, el Mirlo chillaba: ¡Quítate los zapatos, que te vas a hundir!

El abuelo terminaba el trabajo descalzo, y el Mirlo cerraba la boca.

No heredé los zapatos de mi abuelo, ni tampoco su paciencia: un día, cansado de sus graznidos, golpeé al Mirlo en la cabeza. Sucedió poco antes de que a mamá le pasara «aquello» y al abuelo lo engullera la pena. Los árboles, colmados de ramas, alertaban sobre una poda inminente. El abuelo me pidió que le echara una mano con los preparativos. Nos levantamos al alba y comenzamos a colocar las lonas bajo los troncos. A medida que pasaban las horas, el calor ganaba terreno. Cuando tocó forrar la zona de la linde, el sol nos azotaba los hombros sin piedad. Tras la cinta azul, junto a un tocón de limonero, el Mirlo bebía cerveza caliente. Nos divisó a la distancia; sus ojos bovinos se abrieron como un par de tulipanes maduros, y de la garganta carrasposa nació un grito profundo: ¡Que os hundís en la mierda!

Con cada palabra arrojada al aire, la barriga hinchada del Mirlo trepidaba. El abuelo se deshizo de sus zapatos enseguida; decidí mantener los míos puestos. El calor me lamía las extremidades hasta los huesos, y tenía la lengua seca. El Mirlo gritaba: ¡Te hundes!; el Mirlo voceaba: ¡Cobarde! Cada palabra. Cada palabra me rasgaba la piel humeante. El sudor encontraba cobijo bajo mis párpados. Las moscas me acariciaban el cuello. Cogí una naranja –la más gorda y voluptuosa– y se la estampé con todas mis fuerzas en la cabeza. Esperé un berrido lastimero, un aullido ahogado, pero el Mirlo enmudeció. Se limitó a mirarme fijamente, con los ojos vacíos y la boca entreabierta.

El abuelo se volvió hacia mí, enfadado. Dejó escapar un gruñido y dijo:

—Discúlpate.

—No nos deja trabajar en paz –dije molesto–. ¿Por qué nunca le dices nada?

El abuelo dio dos zancadas, aterrizó a mi lado y alargó una mano callosa. Cerré los ojos, guiado por el instinto, pero en vez de azotarme la carne, la mano recogió un puñado de tallos de cerriche que se habían pegado a mi camiseta.

—Es como el cerriche –dijo en voz baja. Los trozos pegajosos de la planta colgaban de sus dedos–: se agarra a la pena, no la deja escapar. Vivió algo horrible y perdió la cabeza.

—¿El Mirlo mató a alguien? –pregunté, y mi voz sonó como un chirrido metálico.

—No, se quedó parado cuando debía correr– dijo el abuelo.

Busqué la figura del Mirlo con la mirada, dispuesto a pedirle perdón: al lado del tocón solo quedaba la silla plegable.

Pasó un año hasta que volví a ver al Mirlo. Para entonces el abuelo yacía bajo tierra, y mamá dormía en la oscuridad del comedor. Lo encontré como siempre: en la linde, borracho y con la mirada perdida en algún punto impreciso. Sé que el Mirlo conocía mi situación, mi sed, mi necesidad; porque, al verme, en vez de gritar, me lanzó una lata de cerveza a los pies.

Recogí la lata del suelo. Y por primera vez en mi vida, sorteé la última fila de naranjos de la parcela y atravesé la cinta azul.

Me senté en un tocón anciano, junto al Mirlo; el tiempo le había clavado las garras en el rostro: parecía más cansado y perdido que nunca.

—No sé nadar– dijo de repente el Mirlo. Le di un trago a la cerveza caliente.

—Mi madre vive en un cajón– dije.

El Mirlo aplaudió, se relamió los labios agrietados y dijo:

—Hizo glup, glup. Se hundió como una roca, con los zapatos puestos. Y yo miré. Y no nadé, porque no sabía. Y no corrí. Y mi hermana estaba fría. Y mi madre lloró hasta que no le quedaron lágrimas, ni fuerzas.

Noté el peso del miedo sobre mis hombros. Mis manos, adheridas a la lata abollada, eran plantas pegajosas que buscaban a tientas la verdadera forma del dolor. Carraspeé, y las palabras prohibidas brotaron solas de mi boca:

—Disparé la escopeta del abuelo sin querer –dije–. Pensaba que no estaba cargada, que la tenía de decoración. La bala le reventó el pecho a mamá. Ahora, mamá es un puñado de polvo metido en una caja guardada en un cajón y al abuelo se lo comen los gusanos.

Agaché la cabeza y lloré. Por el rabillo del ojo vi cientos de brotes de cerriche rodeando nuestros zapatos.