Soportales

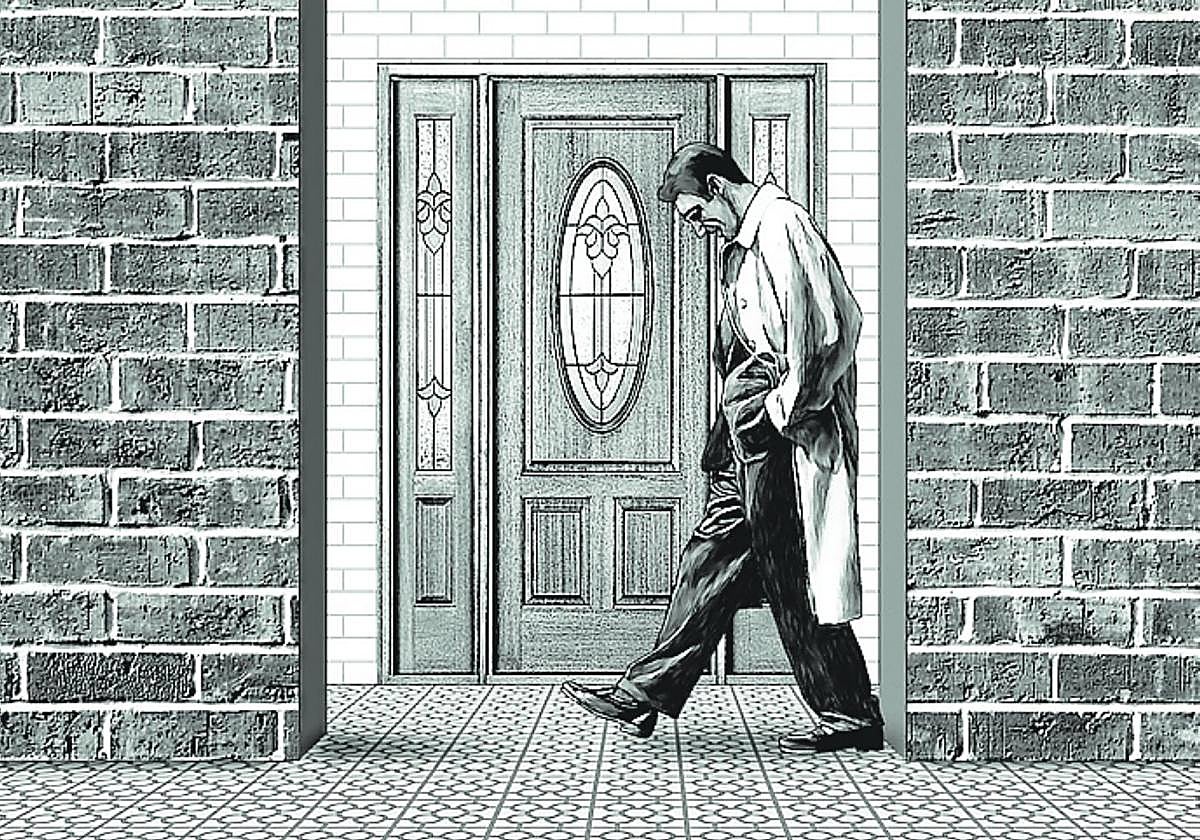

Uno pasea bajo sus sombras por los arcos de medio punto y contempla la ciudad, los atascos, los monumentos, todo lo que hay de bueno y de malo en un día cualquiera

Caminar bajo los soportales de una ciudad reconforta el espíritu. Conecta con una parte de la historia del ser humano en la que la elegancia ... y la estética contaban algo. Uno sale a la calle esperando encontrar los elementos de la naturaleza en bruto, dispuestos a complicar el paseo, pero los soportales mitigan el sol despiadado del verano, el frío del invierno. Son un auxilio en los días de lluvia. Un préstamo que la ciudad deja a los viandantes, los que todavía encuentran en el arte de caminar una misión casi religiosa: reunir pensamientos, contar pasos, girar por el laberinto de callejuelas como si se recorriesen las venas de un cuerpo humano.

Pensar, meditar, encontrarse con uno mismo a la par que va dejando atrás arcos de medio punto, bóvedas pintadas con líneas sencillas, apenas un matiz de color. Superar los miedos, las inseguridades, más allá de los pilares que se van abriendo sin enseñar el cielo, con los pies, con la mente. Otro cielo, que diría Cortázar, es el que depara al viandante cuando camina por los soportales. Uno distinto al que ven el resto de ciudadanos, en sus coches, en sus obligaciones diarias. Una cúpula que protege de los problemas, del ruido que provocan los pensamientos al chocar, al encontrarse. Acaba la calle y continúa la multiplicidad de arcos, invitando a seguir el paseo, a descubrir una ciudad distinta. Más cercana. Hecha a la medida de los pensamientos.

Uno de los motivos por los que vuelvo siempre a Italia es la necesidad de caminar bajo los soportales. Hay ciudades que convirtieron este espacio en una práctica vital, más que en una moda. En efecto, hubo un tiempo en el que las urbes estaban llenas de soportales. En ellos abrían los mercados, Dante recitaba su Comedia y Copérnico miraba las estrellas. Luego las ciudades crecieron y el urbanismo fue incapaz de mantener su pose de anciana elegante. Las generaciones posteriores despreciaron la sombra y las curvas de sus bóvedas y derribaron calles enteras porticadas. Fue una forma de matar las ciudades viejas, pero también de sacar al ser humano del centro de la vida. Sustituimos soportales, terrazas donde la belleza actuaba como refugio por edificios anodinos donde exprimir hasta el mínimo metro cuadrado la vida comercial. La ciudad moderna olvidó al ciudadano. Desplazó sus necesidades en pos del automóvil. Cambió los frescos de las bóvedas por el gas nocivo de los tubos de escape. Y así desaparecieron las opciones de pasear por una ciudad nuestra, con rostro humano.

Los soportales se encuentran a medio camino entre la calle y el hogar. Son un don que el ámbito privado regala a la ciudad. Uno pasea bajo sus sombras por los arcos de medio punto y contempla la ciudad, los atascos, los monumentos, todo lo que hay de bueno y de malo en un día cualquiera. Y sin embargo, se siente arropado por sus alturas. Las domina. Hablan su mismo idioma porque los soportales fueron construidos para albergar paseos, para escuchar conversaciones en voz alta, sin la incomodidad de los gritos. Es el salón de estar de las ciudades. El lugar donde se agitan los ciudadanos, donde se comparten alegrías, tristezas, sin la necesidad del drama urbano. Una sucursal de la intimidad propia a la vista de todo el mundo.

Hay ciudades que han hecho de los soportales la resistencia al mundo moderno. Turín es una de ellas. También Bolonia o Ferrara. Incluso París. En España casi han desaparecido. Son pocas las ciudades que permiten un largo paseo bajo la protección de sus bóvedas. Estas no pueden compartir el peso de las preocupaciones. Expuestas a la intemperie, la ansiedad, la tristeza, el caos que rezuma la conciencia se desborda. Las ciudades modernas han olvidado el acto de pasear como manera de sobrevivir a los días. Deambular de un lugar a otro sin otro objetivo que meditar, que ajustar cuentas con uno mismo, no tiene cabida en una sociedad que pide cuentas con la productividad, que exige horarios concretos de entrada pero no de salida. Que sacrifica la mayor parte de las horas en la finalidad de estar, pero que no se preocupa del ser.

Uno se siente derrotado en ocasiones, y echa en falta kilómetros y kilómetros de soportales donde perderse, donde no ser notado al cruzar la esquina, ni esquivar la lluvia, el sol abrasador o la publicidad de hipotecas con la fórmula mágica de la perdición. Uno intenta comportarse como si nada malo ocurriese, buscando su pórtico donde refugiarse. Sonreír al público. Mostrar la imagen invertida que tiene dentro de sí. Actuando como si no importasen los pasos de cebra, los semáforos, que paralizan la vida en cada color. Fingiendo que el rumor que escucha es la música de sus días. Así hasta que la ciudad que busca no existe.

¿Tienes una suscripción? Inicia sesión